本ページはプロモーションが含まれます。

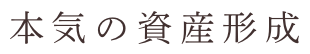

将来の資産形成を考える上で「複利の効果」は欠かせない。

この記事では、投資初心者が知るべき複利の仕組みを、単利との違いや図解シミュレーションを交えて徹底解説する。また、複利の効果を最大化する3つの秘訣も紹介する。

結論、複利の力は「時間」を味方につけることで雪だるま式に増大する。

本記事を読めば、その驚異的な効果を活かした資産運用の始め方から注意点まで、すべてが明確になるだろう。

そもそも複利とは?単利との違いをわかりやすく解説

資産運用について学ぶと必ず耳にする「複利」。

アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだともいわれるほど、資産を増やす上で非常に重要な概念だ。

ここでは、複利の基本的な仕組みと、もう一つの金利計算方法である「単利」との違いをわかりやすく解説する。

複利は利益が利益を生む雪だるま式の仕組み

複利とは、投資で得た利益(利息)を元本に加えて再投資し、その合計額に対して新たな利益を生み出す仕組みのことだ。利益が元本の一部となるため、運用期間が長くなるほど元本が雪だるま式に増えていき、資産が加速度的に成長していく特徴がある。

まさに「利益が利益を生む」状態であり、長期的な資産形成において絶大な効果を発揮する。

利息の計算方法が違う 単利との比較

複利と対照的なのが「単利」だ。単利は、当初の元本に対してのみ利息が計算されるシンプルな仕組みである。複利のように、途中で得た利息が次の利息計算の対象になることはない。

この計算方法の違いが、長期的に見て大きな資産の差を生み出すことになる。

両者の違いをまとめると、以下のようになる。

| 項目 | 単利 | 複利 |

|---|---|---|

| 利息の計算対象 | 当初の元本のみ | 元本 + それまでに得た利息の合計 |

| 資産の増え方 | 直線的(毎年同じ額が増える) | 指数関数的(年々増える額が大きくなる) |

| 特徴 | 計算が簡単でわかりやすい | 長期運用で大きな効果を発揮する |

例えば、100万円を年利5%で運用した場合を考えてみよう。

単利であれば毎年5万円の利息がつくが、複利の場合は2年目に105万円に対して5%の利息がつくため52,500円、3年目には110万2,500円に対して5%の利息がつくため約55,125円と、受け取れる利息が年々増えていく。

このわずかな差が、長い年月をかけて大きな違いとなるのだ。

図解でわかる複利の効果シミュレーション

複利の効果がどれほど強力なものか、言葉だけでは実感しにくいかもしれない。そこで、具体的な数値を使い、資産がどのように増えていくのかをシミュレーションで見ていこう。

ここでは「一括投資」と「積立投資」の2つのパターンで、その効果を明らかにする。

100万円を20年間運用した場合の複利効果

最初に、元本100万円を20年間、年利の異なる条件で運用した場合の資産額を比較する。

ここでは、利息に税金がかからないものと仮定して計算する。単利運用との差に注目することで、複利の力がより明確になるだろう。

年利3%の場合

比較的堅実とされる年利3%で運用した場合、20年後には単利と複利で約20万円もの差が生まれる。初めは小さな差だが、時間が経つにつれてその差は雪だるま式に大きくなっていく。

| 運用方法 | 20年後の資産額 | 元本100万円からの利益 |

|---|---|---|

| 複利運用 | 約181万円 | 約81万円 |

| 単利運用 | 160万円 | 60万円 |

年利5%の場合

次に、より積極的な運用で年利5%を達成できた場合のシミュレーションである。年利がわずか2%上がるだけで、20年後の資産額は複利運用で約265万円に達し、単利運用との差は65万円以上にも広がる。

これが利率の差がもたらす複利効果の大きさだ。

| 運用方法 | 20年後の資産額 | 元本100万円からの利益 |

|---|---|---|

| 複利運用 | 約265万円 | 約165万円 |

| 単利運用 | 200万円 | 100万円 |

毎月3万円を積立投資した場合の複利効果

次に、より現実的な資産形成の方法として、毎月3万円をコツコツと積み立てながら年利3%で運用した場合を見ていこう。積立投資では、投資元本自体が増え続けるため、複利効果をさらに加速させることができる。

以下の表は、投資期間ごとの資産額の推移を示したものである。投資期間が長くなるほど、利益が元本を大きく上回っていく様子がわかるだろう。

| 投資期間 | 投資元本(累計) | 資産総額(年利3%複利) | 運用による利益 |

|---|---|---|---|

| 10年後 | 360万円 | 約420万円 | 約60万円 |

| 20年後 | 720万円 | 約983万円 | 約263万円 |

| 30年後 | 1,080万円 | 約1,746万円 | 約666万円 |

10年後の資産額

10年間、毎月3万円を積み立てると、投資元本は360万円になる。

年利3%の複利で運用すると、資産総額は約420万円となり、約60万円の利益が生まれる計算だ。

20年後の資産額

期間を20年に延ばすと、投資元本は720万円。資産総額は約983万円にまで成長する。

注目すべきは運用利益で、約263万円と10年時点の4倍以上に膨らんでいる。これが時間を味方につけた複利の力である。

30年後の資産額

さらに10年後の30年後には、驚くべき結果が待っている。

投資元本1,080万円に対し、資産総額は約1,746万円に達する。

運用利益は約666万円となり、投資した元本の半分以上の利益が、複利効果によって生み出されたことになるのだ。

資産が2倍になる期間がわかる「72の法則」

複利の効果を簡単に計算する方法として「72の法則」がある。これは、資産が2倍になるまでのおおよその年数を算出できる便利な計算式だ。

計算式: 72 ÷ 年利(%) ≒ 資産が2倍になる年数

例えば、年利3%で運用した場合、「72 ÷ 3 = 24」となり、約24年で資産が2倍になることがわかる。

年利6%であれば、「72 ÷ 6 = 12」で約12年だ。

この法則を知っておけば、目標金額を達成するための大まかな期間を直感的に把握でき、資産運用の計画を立てる際に非常に役立つだろう。

複利効果を最大化する3つのポイント

複利の効果は、アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだほど強力な力を持つ。この力を最大限に引き出すためには、3つの重要な要素が存在する。

それは「投資期間」「利率」「投資元本」である。これらを意識することで、資産形成のスピードを飛躍的に高めることが可能だ。

ポイント1 長い時間を味方につける 投資期間

複利効果を最大化するための最も重要な要素は「時間」である。投資期間が長ければ長いほど、生み出された利益がさらに利益を生むサイクルが何度も繰り返され、資産は雪だるま式に加速度的に増えていく。

できるだけ早く投資を始め、長く続けることが、複利の恩恵を最大限に享受する鍵となるのだ。たとえ少額からでも、早期に始めることで、後の大きな資産の差につながる。

ポイント2 より高い利回りを意識する 利率

次に重要なのが「利率(利回り)」である。利率が高ければ高いほど、資産が増えるスピードは速くなる。同じ期間運用したとしても、利率がわずか数パーセント違うだけで、将来の資産額には大きな差が生まれる。

以下の表は、100万円を20年間運用した場合の、年利ごとの資産額の違いを示したものである。

| 年利 | 20年後の資産額(元本100万円) |

|---|---|

| 1% | 約122万円 |

| 3% | 約181万円 |

| 5% | 約265万円 |

| 7% | 約387万円 |

このように、わずか数%の利率の違いが、長期的に見ると大きな資産の差につながることがわかる。

もちろん、高い利回りを追求するとリスクも高まる傾向にあるため、自身のリスク許容度に合った金融商品を選ぶことが重要だ。

ポイント3 できるだけ多く投資する 投資元本

最後に、「投資元本」も複利効果に大きく影響する。投資元本とは、最初に投資する資金や、毎月積み立てる金額のことである。

元本が大きければ、同じ利率・同じ期間で運用した場合でも、得られる利益の絶対額は大きくなる。つまり、雪だるまの芯となる部分が大きいほど、より大きな雪だるまを早く作れるのと同じ原理だ。

| 投資元本 | 20年後の資産額(年利5%で運用) |

|---|---|

| 100万円 | 約265万円 |

| 300万円 | 約796万円 |

| 500万円 | 約1,327万円 |

上の表からも明らかなように、投資元本が大きいほど、複利効果によって得られる利益も比例して大きくなる。

無理のない範囲で毎月の積立額を増やしたり、ボーナスなどを活用して追加投資を行ったりすることで、資産形成を加速させることが可能だ。

複利の効果を実感できる資産運用の始め方

複利の力を最大限に活用するには、具体的な行動に移すことが重要である。ここでは、特に初心者でも始めやすく、複利効果を実感しやすい代表的な資産運用の方法を3つ紹介する。それぞれ特徴が異なるため、自身の目的やライフプランに合わせて最適な手段を選択することが賢明だ。

新NISA(つみたて投資枠)で非課税の恩恵を受ける

2024年から始まった新NISAは、個人の資産形成を支援するための税制優遇制度である。特に「つみたて投資枠」は、長期・積立・分散投資を前提としており、複利効果との相性が非常に良い。

最大のメリットは、投資で得た利益(分配金や譲渡益)が非課税になる点だ。

通常、投資の利益には約20%の税金がかかるが、NISA口座内ではこれが一切かからない。税金で引かれるはずだった資金もそのまま再投資に回せるため、複利の効果を効率的に高めることができる。

年間120万円までの積立投資が可能で、少額からでも始められるため、投資初心者にとって最初のステップとして最適である。

iDeCo(個人型確定拠出年金)で税制優遇も活用する

iDeCo(イデコ)は、老後資金の形成を目的とした私的年金制度である。NISAと同様に運用益が非課税になることに加え、さらに強力な税制優遇が用意されている。

iDeCoのメリットは主に3つある。

1つ目は「掛金が全額所得控除」の対象となる点だ。これにより、毎年の所得税や住民税の負担を軽減できる。

2つ目は「運用益が非課税」であること。

そして3つ目は、年金または一時金として受け取る際にも「公的年金等控除」や「退職所得控除」が適用される点だ。

掛金の所得控除、運用益の非課税といった強力な税制優遇を受けながら長期的な資産形成ができるため、老後資金を着実に準備したい人には必須の制度といえる。ただし、原則として60歳まで資金を引き出せない点には注意が必要だ。

投資信託やETFで手軽に分散投資を始める

複利運用を実践する上で、具体的な金融商品として有力な選択肢が「投資信託」と「ETF(上場投資信託)」である。これらの商品は、1つの商品で手軽に分散投資ができ、リスクを抑えながら複利効果を狙えるという大きなメリットを持つ。

投資の専門家が国内外の株式や債券など複数の資産に投資・運用してくれるため、個人で多くの銘柄を分析・選定する手間が省ける。特に、分配金を受け取らずに自動で再投資してくれる「分配金再投資型」の投資信託を選べば、手間をかけずに複利の恩恵を最大限に享受できる。

ETFは証券取引所に上場しており、株式のようにリアルタイムで売買できる点が特徴だ。

どちらも低コストで世界中の資産に投資できる商品が豊富に揃っており、複利運用を始めるための強力なツールとなる。

| 項目 | 投資信託 | ETF(上場投資信託) |

|---|---|---|

| 購入場所 | 証券会社、銀行、郵便局など | 証券会社 |

| 取引価格 | 1日1回算出される基準価額 | 取引時間中にリアルタイムで変動する市場価格 |

| 注文方法 | 金額指定や口数指定で購入 | 株式と同様に指値注文や成行注文で購入 |

| 分配金の再投資 | 自動で再投資するコースを選択可能 | 分配金は一旦現金で受け取り、自分で再投資が必要 |

複利運用を始める前に知っておきたい注意点とデメリット

複利は資産を雪だるま式に増やす強力な効果を持つが、その力を最大限に活用するためには、知っておくべき注意点やデメリットも存在する。

メリットだけでなく、リスクやコストの側面も正しく理解し、賢明な資産運用を始めることが重要だ。

複利の効果はマイナスにも働く元本割れリスク

複利の「利益が利益を生む」という仕組みは、資産が増加する局面では非常に強力に働く。

しかし、投資の世界では市場が常に右肩上がりとは限らず、資産価値が下落する局面も必ず訪れる。このような場合、複利の効果は逆に働き、損失の拡大を加速させてしまうリスクがある点には注意が必要だ。

例えば、100万円の元本が1年で10%下落すると90万円になる。次の年にさらに10%下落した場合、損失は元本の100万円ではなく、90万円に対して計算されるため、資産は81万円に減少する。このように、下落局面では雪だるまが溶けて小さくなるように、資産が加速度的に減少する可能性があることを「逆複利」と呼ぶこともある。

投資には元本割れのリスクが常にあることを忘れてはいけない。

手数料や税金がリターンに与える影響

資産運用のシミュレーションで示される利回りは、多くの場合、手数料や税金が引かれる前の「表面利回り(グロスリターン)」だ。しかし、実際に私たちが手にする利益は、そこから様々なコストが差し引かれた後の「実質利回り(ネットリターン)」となる。

特に長期間の運用では、わずかなコストの差が最終的なリターンに大きな影響を与えるので注意しておきたい。

複利運用を行う上で、主に考慮すべきコストは以下のとおり。

| コストの種類 | 内容 |

|---|---|

| 手数料 | 投資信託などを購入する際の「購入時手数料」、保有期間中に継続的に発生する「信託報酬(運用管理費用)」、売却時の「信託財産留保額」などがある。 特に信託報酬は、保有している限り毎日差し引かれるため、複利効果を減衰させる大きな要因となり得る。 |

| 税金 | 投資で得た利益(分配金や売却益)に対しては、原則として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかる。 利益が出るたびに税金が引かれると、その分だけ再投資に回せる元本が減少し、複利効果が薄れてしまう。 |

これらのコストをいかに抑えるかが、複利効果を最大化する上で非常に重要だ。

前の章で紹介した新NISAやiDeCoといった税制優遇制度をうまく活用することで、税金の負担を軽減し、より効率的に資産を育てることが可能になるだろう。

まとめ

本記事では、複利の効果と資産が増える仕組みについて、シミュレーションを交えて解説した。

複利とは、利息が元本に組み入れられ、その合計額に対して新たな利息がつく仕組みである。この「雪だるま式」の効果は、特に長期の資産運用で絶大な力を発揮する。

効果を最大化する鍵は「長期・高利回り・投資元本」の3点だ。新NISAやiDeCoを活用すれば、税制優遇を受けながら効率的に資産形成を進められるが、元本割れリスクも忘れてはならない。

複利の力を理解し、一日でも早く資産運用を始めることが、将来の豊かさにつながる第一歩である。